La scoperta delle palafitte

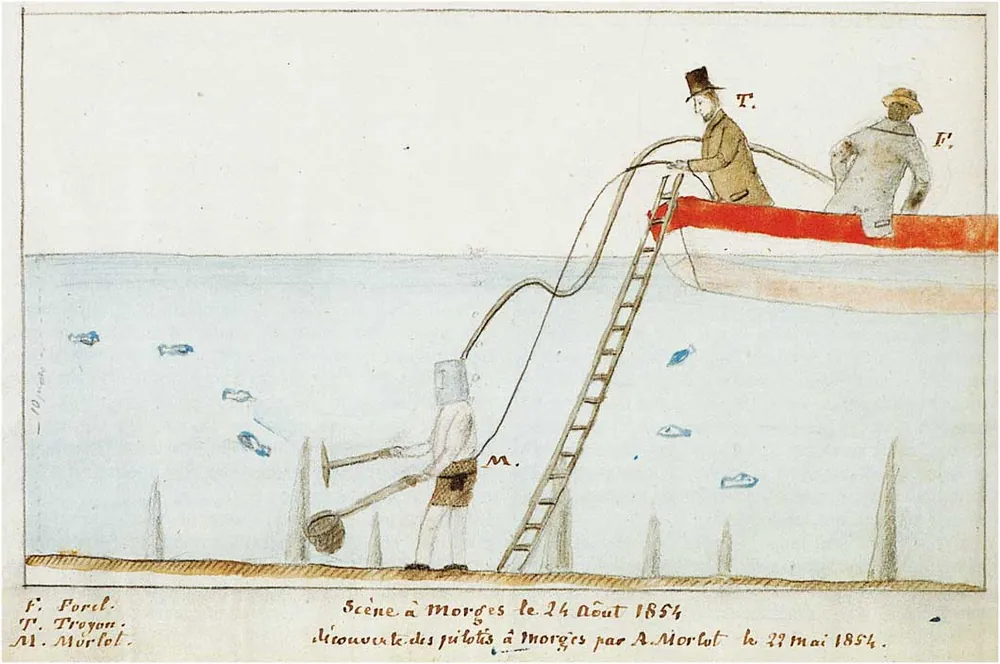

Tra il 1853 e il 1854, durante un inverno particolarmente freddo, si abbassarono i livelli dei laghi svizzeri ed emersero dai fondali le estremità di pali in legno e reperti di cultura materiale risalenti a un periodo precedente alla conquista romana dell’antica Elvezia, allora ancora sconosciuto. Ferdinand Keller comprese che si trattava di antichi abitati palafitticoli.

I primi rinvenimenti in Italia avvennero nei laghi piemontesi, varesini e nel Garda. Solo in seguito si comprese che questi abitati, oggi sommersi, erano originariamente costruiti all’asciutto lungo le sponde dei laghi.

Nel XX secolo, con lo sviluppo dell’archeologia subacquea e delle nuove tecnologie, e grazie a studiosi come Renato Perini, che condusse scavi a Fiavé e al Lavagnone, le ricerche sui siti palafitticoli conobbero un nuovo impulso, aprendo la strada a studi più approfonditi.

Cosa sono le palafitte?

Le palafitte sono insediamenti abitativi costruiti su pali di legno — principalmente quercia, ontano e abete — collocati lungo le sponde di laghi, fiumi o zone paludose. Le capanne, realizzate con legno e paglia, potevano essere poggiate direttamente sulla terraferma oppure sollevate su numerosi pali, collegate tra loro da passerelle. Questo tipo di costruzione permetteva di adattarsi all’ambiente umido e di sfruttare al meglio le risorse naturali disponibili.

I siti palafitticoli dell’Arco Alpino

Dei 937 insediamenti palafitticoli censiti, solo 111 sono inclusi nel sito seriale transnazionale UNESCO, distribuiti tra Svizzera (56), Austria (5), Francia (11), Germania (18), Italia (19) e Slovenia (2). In Italia, questi 19 siti si trovano in Lombardia (10), Veneto (4), Piemonte (2), Friuli Venezia Giulia (1) e Trentino-Alto Adige (2). Collocati sulle rive di fiumi, laghi e paludi, essi rappresentano una testimonianza dell’ingegno umano: l’uomo vi ha saputo vivere in armonia con l’ambiente, sfruttandone le risorse e sviluppando strutture tecnologiche e architettoniche efficaci.

Le palafitte nel tempo

Nell’area alpina e prealpina, le palafitte preistoriche risalgono al periodo compreso tra il Neolitico e l’Età del Bronzo, con continuità in alcuni siti fino all’Età del Ferro. Per molti insediamenti, la cronologia si estende approssimativamente tra il 5000 e il 500 a.C., con fasi di vita alternate a periodi di abbandono, spesso dovuti a oscillazioni climatiche e variazioni del livello delle acque.

La vita nelle palafitte

Nei villaggi palafitticoli l’economia era diversificata: l’allevamento di caprini, ovini e bovini forniva la principale fonte di sostentamento, affiancato dalla coltivazione di frumento e orzo, i quali venivano conservati in grandi vasi d’argilla. La caccia e la pesca completavano il quadro alimentare. Parallelamente, le comunità sviluppavano attività artigianali come la tessitura di lana e lino, la lavorazione della selce per punte di frecce, falcetti e raschiatoi, e la produzione di strumenti agricoli, venatori e da pesca. L’avvento dei metalli, prima il rame e poi il bronzo, permise la realizzazione di armi, utensili, gioielli e strumenti per la costruzione, come le asce in bronzo utilizzate per costruire e mantenere le palificate e le capanne. I segni dei colpi di ascia sui pali conservati nei fondali lacustri testimoniano ancora oggi queste attività.

Archeologia e scienza

Analisi dendrocronologiche

La dendrocronologia è un metodo scientifico utilizzato per datare reperti lignei. Questo approccio si basa sull’analisi degli anelli di accrescimento degli alberi, la cui misurazione produce un grafico noto come curva dendrocronologica. Confrontando la curva del campione con curve di riferimento standard, è possibile determinare con precisione il periodo in cui gli alberi furono abbattuti per la costruzione delle palafitte.

Analisi xilotomiche

Lo studio xilotomico permette di identificare le essenze di legno impiegate, offrendo preziose informazioni sull’ambiente circostante l’abitato e sulle tecniche costruttive utilizzate. La preferenza per una determinata essenza rispetto a un’altra mostra come l’uomo selezionasse il legno in base all’uso previsto.

Analisi paleobotaniche

La paleobotanica si occupa dello studio dei resti vegetali antichi, come semi, pollini, frutti e foglie, rinvenuti in contesti archeologici. I siti palafitticoli rappresentano archivi particolarmente preziosi per questo tipo di analisi, poiché i resti organici sommersi in acqua, stagni o paludi si conservano molto bene grazie al basso contenuto di ossigeno, che rallenta significativamente la decomposizione. Gli studi paleobotanici sono utili a ricostruire il paesaggio preistorico, la vegetazione e il suo sfruttamento da parte delle comunità, nonché a comprendere le attività economiche e culturali legate alle piante, l’alimentazione e le pratiche agricole.

Il Museo Palafitticolo di Bodio Lomnago

Nel sarà inaugurato a Bodio Lomnago, sulle sponde del Lago di Varese, il Museo Palafitticolo contenente importanti

reperti archeologici rinvenuti nei fondali del lago, e una ricostruzione di una capanna palafitticola. Il Museo sarà visitabile

e conterrà una sala immersiva dove verranno riprodotte inedite riprese dei siti palafitticoli presenti sui fondali dei laghi del varesotto.

SCOPRI IL MUSEO →